出品 | 虎嗅Pro會員

作者 | 吳倩男

中國的互聯網企業們在重新思考日本這個特殊的海外市場。

7月,騰訊云、斗魚等相繼宣布正式進入日本市場。稍早一些進入的抖音(TikTok)和網易游戲已經取得成果:TikTok在日本已經成為月活千萬的全民級應用;網易游戲下的荒野行動連續霸榜日本App Store游戲暢銷榜,吸金能力與日本本土龍頭產品不相上下。

日本理應是出海的優先選擇。與中國距離近,不過2000多公里;有文化共通,有相似的漢字文化、佛教、儒家文化。

但互聯網企業出海日本并不順暢,2007年,鼎盛時期的百度高調宣布國際化,將第一站選擇在了日本,掙扎七年后,以關停搜索服務收場。同一時間,360也在日本試水,沒有引發太大聲響。

?

2013年,時任UC CEO的俞永福在總結UC的國際化打法時曾這樣說過:“UC思考如何開拓全球市場時,將全球移動互聯網劃分為四個區域:歐美、中國、日韓、及其他發展中國家市場。當時我們選擇了進軍新興市場,但并沒有首先向日韓突破,因為這兩個市場內生性比較明顯,尤其是日本,有影響力的企業和商業模式,幾乎都是從其本土內生的,整個互聯網產業環境非常封閉,外國公司很難取得成功。所以,直到今天,雖然UC瀏覽器的全球用戶量已經很可觀,但日本依舊是我們明確階段性放棄的市場。”

這代表了大部分中國企業尤其是互聯網企業對日本市場的看法,于是在一段時間,中國互聯網企業出海的順序往往是,先港澳臺地區,然后東南亞印度,再是歐美,將日本放在最后。

?

為什么會出現這種明顯的冷熱變化?抖音們是如何打開局面的?日本市場的價值是什么?對于中國互聯網企業來說值不值得花大力氣做?

9月,虎嗅 Pro 來到日本,我們實地探訪了十余家企業,試圖摸清這些問題。

日本出海是一個系列文,共有四篇,總計2.5萬字。本文為第一篇,探討日本市場的特點、中國互聯網企業在日本的現狀、如何突圍、以及還有什么機會;第二篇,以抖音國際版TikTok、滴滴為例,具體來看互聯網企業出海方法論;第三篇,探討餐飲,以奶茶和海底撈為例,看他們在日本如何做本地化;第四篇,再回到互聯網,以樂元素、網易游戲為例,來看中國游戲出海日本的方法論。

?

以下為本系列核心要點和關鍵結論:

?

?

一、中國互聯網企業在日本的發展究竟如何?

?

中國互聯網企業進日本市場的第一輪高潮是由金山帶起的。

2005年9月,金山日本在東京正式掛牌。之后的第二年便獨立融資,第三年能自負盈虧,業務幾經迭代一直盈利,屬于悶聲發財的主。算是中國企業早期出海日本的成功典范。

我到日本采訪的第一站便放在金山。它的東京辦公室位于以高檔辦公樓和住宅著稱的赤坂區域,人數有100多人,80%為日本人。辦公室面積不小,占了一層樓,裝修頗為講究。

?

金山日本CEO 馮達,虎嗅Pro拍攝

?

金山日本CEO馮達告訴我,他們之所以能在日本站穩腳一方面是團隊的本地化。

嚴格來說,金山日本并不是金山在日本的分公司。它是由金山和在日本的合伙人共同出資創辦,金山提供資金、技術和產品,日本合伙人管理和市場的開拓,具有決策權。幾方的目的明確,拿下日本市場,最好能獨立上市。

這種合伙人的模式讓金山日本更像是一個本地的創業公司,在最初兩年,這家公司維持著不足10個人的規模。

另外一個關鍵點是,早期采取了免費的打法。在現在我們看互聯網的免費覺得并不驚奇,但在2005年的日本,將殺毒軟件、辦公軟件免費可從來沒有人這么玩過。這讓金山在日本迅速打開局面。

還有一點是其業務一直隨市場需求而變化,目前除了大眾印象中的WPS、殺毒等軟件,它也有廣告代理、幫助國內產品到日本落地等企業業務,還有直播、游戲等to C業務。金山日本的變化也能反映出中國企業出海的業務變化。

這一輪日本出海高潮由百度終結。

2006年年底,百度高調宣布國際化,并將第一站放在日本。

這一決定在2006年的百度大會上提出,馬上引來了一片質疑,認為百度“沒有根基、不扎實”。但李彥宏卻對日本之行充滿信心,有報道稱百度單在籌備期買服務器就花費1億元人民幣。

2008年1月23日,百度日本公司正式成立,浪花不大。后來百度向美國證券交易委員會提交的文件披露,在2008年到2010年的三年中,百度海外業務(主要指日本),凈虧損1.96億元、2.24億元、2.6億元。到2015年4月,百度日本宣布關閉搜索服務。百度日本正式以失敗告終。

有熟悉百度日本的業內人士不無可惜的告訴虎嗅 Pro ,百度進入日本時其實是處在一個千載難逢的好機會。

彼時,雅虎日本資本變更,美國總部不再給它提供搜索服務,于是雅虎日本需要找新的搜索引擎來替代。“市面上可供雅虎選擇的并不多,沒得選就用了谷歌。”

錯過的原因有三,其一,百度日本公司本身決策權不高,大小決策都需要由北京總部決定。

其二,產品本地化做得并不夠好,無論是語言、算法還是網頁結構都存在問題。

其三,推廣不夠本地化,當時百度日本挖來雅虎日本搜索負責人井上俊一擔任總裁,但井上俊一技術出身,在市場、BD方面沒什么經驗。

“產品沒做好,前端的市場玩法也沒玩起來。所以,即便雅虎當時把機會給了百度,百度可能也接不住。”該人士如此說道。

百度之后,中國互聯網企業在日本一度沉寂下來。

2012年有中國手游開始出海日本,不過說不上成功。ClickHoldings株式會社CEO半澤龍之介是第一位把中國游戲帶到日本的創業者。2012年他將《胡萊三國》、《二戰風云》引入日本市場。

他在接受虎嗅 Pro 采訪時坦言,這兩款游戲的象征意義大于經濟收益,“這兩款游戲嚴格意義來來說是以失敗告終的,但它是一個標志性事件,意味著中國手游開始進入日本市場了。”

這一時間,包括美圖等工具型產品也進入日本市場試水,但沒有成為太大的爆款。

直到2017年,日本版抖音TikTok、網易游戲打破這種沉寂。TikTok在日本的月活已經超過千萬,在日本的創業者告訴虎嗅精選,日本要達到月活千萬并不容易,十個手指頭能數得出來,比如Line、Twitter、Facebook、YouTube等;網易游戲下的荒野行動連續霸榜日本App Store游戲暢銷榜,吸金能力與日本本土龍頭產品不相上下。

它們在日本全國范圍內迅速走紅,這讓國內從業者們開始重新思考日本這個特殊的海外市場。

?

二,難攻易守的日本市場

?

日本互聯網企業規模普遍不大,我走訪的十幾家企業中,LINE原總裁森川亮創辦的日本版小紅書 C Channel 不過100多人,在日本發展10多年的金山日本100多人,在日本大獲成功的TikTok日本也100多人。

“在日本,一家互聯網公司的人數能超過100人,就算是大型公司了。”不止一名日本互聯網人士這么告訴我,在日本,絕大多數互聯網公司是二三十人的小型企業。

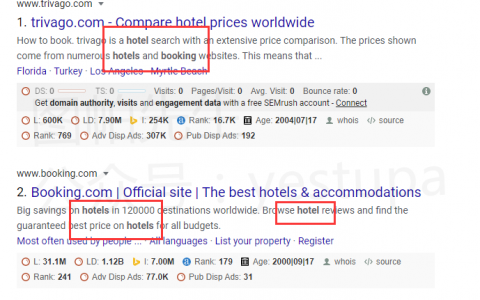

美國科技媒體美國科技媒體TechCrunch做了一個獨角獸數據庫(估值超過10億美元以上的互聯網創業公司),2018年2月這個數據庫里有279家企業,近50%分布在美國,25%分布在中國。而日本雖身為全球第三大經濟體,卻只有1家上榜。如今(截止今年9月),這個庫里的獨角獸增加到496家,但日本仍然只有1家企業。

數數日本的大眾互聯網產品們:LINE、Facebook、Twitter、instgram、Youtube、亞馬遜、樂天、雅虎……除了樂天是土生土長的日本企業外,其他均為外來產品。

日本確實是錯過了互聯網尤其是移動互聯網發展的黃金10年。

這與日本商業社會的封閉有關。

日本市場是一個建立在信任基礎上的熟人社會,而信任一旦建立起來,對方就不會輕易更換合作伙伴。這造成一個局面:外面的人很難進去,進去的人很容易吃得開。外界將日本這種相對封閉的商業環境形容為“加拉帕戈斯綜合癥”。

翁永飆在日本30年,是當地華人創業者的代表性人物。他曾就職日本伊藤忠,也和金山合資創辦金山日本。2015年,他第三次創業做了跨境電商豌豆公主。

他這么向虎嗅 Pro 表述日本商業社會的特性:“日本是一個村莊社會,非常講究信用和熟人關系。一般來說,跟一家日本企業開始合作,第一步是很難的。因為他們不會跟一個沒聽說過的、不了解的人來合作。”

?

豌豆公主CEO 翁永飆,虎嗅Pro拍攝

?

這一癥狀在互聯網上表現更甚。

互聯網世界的遺忘速度就是這么快,已經很少有人還記得,10 年前的日本是移動互聯網最領先的國家,沒有之一。

早在2001年,3G便在日本普及,讓日本手機很早便可以上網、發郵件、聽音樂、交友、看電視、移動付款、刷地鐵……

不同于中國和美國,日本是先有移動互聯網,再發展互聯網。也不同于中國和美國,日本的移動互聯網是運營商做強勢主導。他們結合用戶需求,向合作的手機廠商定制硬件,向合作的IT公司定制軟件。后兩者的話語權并不高,處于被動地位。

這樣做有好處,比如運營商定制的手機內部都會預置手機支付模塊,也會預裝二維碼識別軟件,因此這些應用很快就在日本迅速推廣開來,極大地促進了日本移動互聯網商業模式的繁榮。

但弊端也顯而易見,不與運營商合作的產品無法推廣開來,更為致命的是,這套運營商主導模式完全沒有可復制性,很難在除日本以外的其他國家拓展,使得日本的移動互聯網世界成為一個孤立的存在。

所以我們看到在2010年之前,鮮少有中國互聯網企業在日本打開局面。

這種封閉有歷史原因(可以追溯到明治維新期間、一戰二戰,追溯起來話太長,感興趣的讀者可以自己查一下),日本財團內的各個企業交叉持股、共同投資、業務合作、互派高管等等,比如日本三大運營商之一的KDDI與手機廠商京瓷是同一股東,而東芝、NEC、豐田、松下、新日鐵、索尼等看似不相關的公司背后都有著三井這樣的大財團身影。

也有不少人將日本商業社會的封閉,歸結到職業經理人的保守上。

“大公司是不愿意冒風險的。所有大公司都是采用職業經理人,職業經理人做事的核心就是不要犯錯誤。什么叫不犯錯誤?就是我不會去為了挑戰一個業績而去冒風險。如果要冒風險的話,那我情愿不要這個業績。這是日本大公司的行事邏輯。”翁永飆說道。

同樣經常與大企業打交道的日本物聯網創業公司LinkJapan創始人河千泰,也向虎嗅精選表達了相似的觀點:“雖然很多管理者都說要開放,但很難有人愿意去冒這個風險。如果我什么都不做可能過幾年就拿一大筆錢退休了,如果去做了但失敗了,那我可能就成這個公司的千古罪人了。”

?

三,如何在封閉的熟人社會里破局

?

如果日本的移動互聯網能一直在這種狀態下運轉下去,倒無可厚非。然而iPhone的問世,給這個封閉的體系撕開一道口子。

從產品和技術上來說,中國互聯網企業在日本有巨大機會,但對日本熟人社會的不熟悉讓中國互聯網企業們錯過了最為關鍵的頭幾年,直到2016年后才摸到路子。

在看中國互聯網企業如何從頻頻碰壁到逐漸打開局面前,我們先看看LINE是如何通過這個口子擠進日本市場的。這是一個非常有代表性的并且值得學習和借鑒的例子。

LINE是由韓國互聯網集團NHN的日本子公司NHN Japan 在2011年6月份推出的社交軟件(微信是2011年3月份推出),目前是日本用戶數最多的應用,被稱為“日本版微信”。

虎嗅作者劉怡祥在《日本微信,LINE在母國是如何壯大起來的?》一文中提到,LINE的成功主要得益于時間抓得十分精準,剛好處在日本智能手機迅速普及的檔口。

在LINE問世之前,日本早就有了即時通訊軟件Skype和MSN messenger這樣的大牌,但是這些老牌虧就虧在本是面向個人電腦的軟件,在智能手機上并不好用。而LINE天生是面向智能手機的,即使用戶不在線,好友發起對話和消息,也可以通過智能手機的推送功能發到用戶手機上,使用上來說和短信完全是一樣的。

另一方面,在宣傳策略上,LINE一直把自己包裝成一個日本本土軟件,強調日本公司的獨立,和韓國母公司完全沒有關系。比如維基百科中有關LINE的詞條,也注明“LINE是韓國企業日本法人NHN JAPAN獨立開發的應用,并非網絡上傳言的’韓國制造’,而是如假包換的‘產自日本’”。

產品切中用戶需求行業幾乎沒有對手,抓住移動互聯網的關鍵節點,日本公司有絕對自主決策權,宣傳上又切準日本人的保守,LINE在日本攻城略池。

之后,在日本打開市場的產品,比如TikTok、滴滴、網易游戲等,多多少少都能看到LINE這套打法的影子。

回到中國的互聯網企業們。

在日本,我用滴滴叫了幾次出租車,每次都會詢問司機師傅對于滴滴的印象。他們的回答基本就是兩個:“中國人用的多”,“它是軟銀投資的”。

去年7月,滴滴和軟銀在日本東京召開發布會,宣布成立日本合資公司“DiDi Mobility Japan”,正式進入日本市場。

不同于中國,日本的大部分出租車都所屬于某家出租車公司,司機是出租車公司的雇員。在這一背景下,滴滴將地推重點放在出租車公司上,拿下一家出租車公司就有可能拿下了它旗下的所有出租車。

滴滴在日本的發展比較順遂,不到一年,拓展12個城市,預計今年年底覆蓋20個地區。在與出租車公司的談判中,滴滴的全球出租車合作經驗、技術能力、大量的中國漫游潛在客源是吸引出租車公司的點,而軟銀的本土網絡和銷售能力發揮了重要作用。

“我們要在日本全國拓展業務,就需要在較短的時間里面獲取比較多的出租車公司,一定程度上合資公司的模式幫我們加速了這方面的進程。”滴滴日本副社長林勵向虎嗅 Pro 說道。

?

滴滴日本副社長林勵,虎嗅Pro拍攝

?

跨境電商豌豆公主,主要整合日本供應鏈,拿日本品牌們代理權,將他們一方面放到自己的平臺上來賣,一方面給國內的電商、網紅博主們供貨代發。日本零售行業有成熟的代理體系,品牌方鮮少直接賣貨。

“為什么品牌會把代理權給你?拼得就是信任和人脈。”翁永飆不避諱巨頭股東帶來的便利,“我們的股東背景很強,任何一家公司不可能跟這兩家公司沒有任何關系。大公司看我們,會認為我們是伊藤忠的公司,所以他敢跟我們合作。”

2017年,豌豆公主拿到伊藤忠、KDDI所投的C輪融資。前者是日本排名前十的綜合性企業,業務橫跨金融、零售、物流、地產、石化、礦產、機械等等,后者是日本第二大電信運營商。

而TikTok在日本大火,主要取決于三點:一個是搶得先機,在市面上沒有同類產品的時候推出。

第二個是,玩法和團隊的本地化。為迎合日本人“尊重共性”的心理,TikTok會發布一些適合團體挑戰的玩法。虎嗅了解到,2017年剛進入日本時,TikTok從國內帶來一批人攻城,但積累到一定用戶后,團隊基本上換成日本本地人,做本地化。

還有一個是要有錢,能花大量資金在線上線下打廣告。TikTok去年在東京地鐵大鋪廣告,JR山手線車廂、沿路廣告牌、站內墻壁,TikTok廣告隨處可見。據了解,北京團隊充分尊重并信任日本團隊,廣告投放即便超出預算也會快速通過。

?

抖音(TikTok)贊助的奶茶主題樂園,虎嗅Pro拍攝

?

關于TikTok、滴滴、網易游戲如何做日本,我們在日本出海系列的第二和第四篇中詳細刊登,這里不做過多解讀。

?

四,重新思考日本市場:有必要做么?難點是什么?優勢是什么?

?

“我覺得如果一個中國公司,它的產品有能力在別的國家也能做起來的話,那為什么要來日本呢?”一名在日本近20年的互聯網企業管理者向我發出這么一個反問。

這確實需要認真思考的問題。在上文的描述中,你已經感知到日本不是一個容易進入的市場。

它相對封閉自成體系,如果要進入需要有極強的熟人關系和巨頭背書,并且要耗費更多的資金投入才能打開這個市場。半澤龍之介告訴我,現在在日本,一個三國類游戲獲取一個新用戶的成本已經高達80-100美元。

并且人口少,日本總人口1.2億,15歲到64歲人口占59%,約7500萬人。

“其實刨掉年紀大的,不用智能手機的,日本真正的互聯網用戶差不多也就4000萬人。”在日本近20年的有一居CEO戴周穎說道,“為什么日本互聯網不發達,很簡單,你做出來,用戶人群就這么多。中國公司做出來的至少能服務13億人,美國公司做出來至少服務20億人,日本公司做出來的只能服務4000萬人,那我有必要投入那么大去做么?”

翁永飆說:“互聯網本質上是一個流量生意,需要上面有足夠的流量,而這也可能是美國和中國會出比較多獨角獸公司的原因。但日本沒有這個基礎。”

中國美國都是人口大國,語言統一,這是互聯網規模發展起來的直接優勢。

所以在很多人看來,日本“耗時耗人又耗力,產出又不一定很大,不是一個好的選擇。”

但日本經濟發達,人均收入高,日本人有著非常良好的付費習慣。而這是吸引中國互聯網企業的地方。

網易旗下的《荒野行動》,90%以上的海外收入全都由日本玩家貢獻。2018年日本移動游戲用戶的人均消費達到171美元,是中國游戲用戶人均消費的5倍多。

抖音(TikTok)內部根據各個國家的ARPU值(每用戶平均收入),將各個國家分為SAB三級,其中,日本和美國、英國一起被列入S級,韓國、印度、德法等西歐國家為A級,而中東、東歐、南美被列為B級,其次是北非、東南亞。

對于要講全球化故事的企業,日本顯得更為重要,它具有標桿意義。“日本是文化高點,用戶對產品要求比較苛刻。如果一個產品日本用戶能接受的話,基本上東南亞和亞洲其他國家的用戶都可以接受。這對于要講全球化的企業來說,必須要拿下。”馮達說道。

那么如果要進日本市場,中國企業遇到的難點是什么?

結合我們這次探訪的十余個企業,總結下就是本地化。

這是個說起來簡單但操作起來十分復雜的議題。本地化又分為團隊的本地化、管理的本地化、產品的本地化。

無論是最早進入的金山,還是后來進入日本的樂元素、滴滴、抖音,他們日本本地員工的比例都在80%以上。這些員工主要集中在市場和推廣等部門,而中國員工基本都是技術人員。

不過要想從日本本地招到優秀的年輕人并不容易。日本勞動力少,就業率極高,每150個崗位只有100名應聘者。絕大多數有才華的日本年輕人更愿意進入諸如三井、三菱這種大企業或者國家機關工作。

即便有人愿意去互聯網公司,也更傾向于Facebook、Google這些大互聯網公司,而非創業公司。

“首先是沒有很高的收入,在中國或者美國,互聯網行業尤其程序員是一個高收入階層,也是一個非常酷的職業。但在日本,并沒有比其他行業高出太多。所以年輕人的從業意愿并不是很強烈。”河千泰說道。

而日本的企業文化跟中國的企業文化又極為不同,這需要中國的管理者去學習和適應。

馮達對中日互聯網企業的管理文化做了一個比喻:“中國互聯網講究狼性,要快、要有干勁,但日本文化使得日本人基本上都是兔子,如果一群兔子里有一頭狼,那這個狼會被干掉。”

日本人從小接受的是集體主義教育,崇尚共性而不是個性,強調遵守規則而不是過于激進。

“中國企業進來,戰斗力很強,能夠野蠻的殺倒一片。但如果你的團隊里大部分員工都是日本人的話,他不會認同你的這個做法,他的價值觀和你不一樣,你的團隊就很難建立。中國企業的狼性打法在開始是奏效的,但要長久發展下去很難。”馮達說道。

要建立日本本地用戶信任更難。對于TO B的企業來說,最好的辦法就是找大股東,比如滴滴和軟銀成立合資公司,豌豆公主對品牌方的拓展背靠伊藤忠背書。

對于TO C的產品則要做產品本地化及宣傳的本地化,滴滴的支付方式有PAYPAY等本地支付,抖音會發布一些適合團體挑戰的玩法。而在宣傳方面,LINE盡力淡化韓國母公司的背景,強調是一個本土軟件,抖音并不主動宣傳來自中國,副社長、日本負責人西田真樹充當在日本的發言人。

中國企業的優勢也顯而易見——有錢,研發能力強。“當時某游戲老板去談廣告,直接說,你告訴我,這個網站我包一年多少錢,都是這么干的。”有業內人士向虎嗅說道。

中國在日本的互聯網企業,基本全都將研發放在國內,中國互聯網企業的狼性充分表現出來,和日本企業相比,研發周期、產品迭代周期具有極大優勢。

?

五,中國創業企業們還有哪些機會?

?

孫正義有一個著名的“時間機器”理論,大致意思是在某行業比較發達的國家線開展業務,等待時機成熟時進入行業發展較落后的國家,就像坐著時間機器回到若干年前的發達國家。

之前這個理論大多用在中國互聯網對美國的“學習借鑒上”,將美國火的模式拿到中國,做相似的產品。

現在這個理論應用在中日互聯網行業其實也一樣適用。

還是要舉抖音和網易游戲的例子。抖音之所以能在日本大火,一個重要原因是日本市面上沒有類似產品,中國的成功已經證明了短視頻的受歡迎程度。而網易,憑借著強大的研發能力和速度,讓《荒野求生》先于同類產品在日本市場上率先上線。

依照日本用戶不輕易改變的使用習慣,一旦搶占用戶心智,用戶便很難被搶走。

那還有哪些模式或者產品有機會?

在采訪中,被多次提到的是物聯網。

2000年后,遭遇泡沫經濟打擊、在終端市場上敗退的松下、東芝等日本企業大刀闊斧轉型。他們剝離家電、電子等終端業務,向上游核心技術轉型。

尤其是當下,大企業在物聯網上的動作大多是封閉在自己的產品體系里,給了創業者們機會。

河千泰的Link是日本本地的一家物聯網創業公司,他去中國找合作方生產硬件,在日本本土做系統研發維護和售后服務。

開始主要在亞馬遜上賣給C端客戶,后來主攻房地產公司和智能養老市場。原因是:“做電商的話,我要直接跟深圳那邊的工廠競爭,而日本的運營和售后是非常貴的,所以我們的價格會比較高,很難跟他們在價格上競爭。并且,電商基本是一錐子買賣,賣完就基本沒什么售后了。而和深圳工廠相比,我最大的優勢是可以提供本地服務和系統后續維護。”

這又回到,怎樣更能更容易獲取用戶信任上面來,而本土企業顯然比在亞馬遜上做遠程銷售缺乏后續服務的中國企業們更有優勢。

企業云服務在日本也是高速成長階段,騰訊云、阿里云在今年大手筆進入,有與他們合作的廣告代理商并未透露具體金額,只是說:“一般企業根本玩不起。”

除此之外還有哪些,歡迎大家留言區留言,與我分享和探討。

作者:吳倩男 來源:虎嗅

本文為作者獨立觀點,不代表出海筆記立場,如若轉載請聯系原作者。